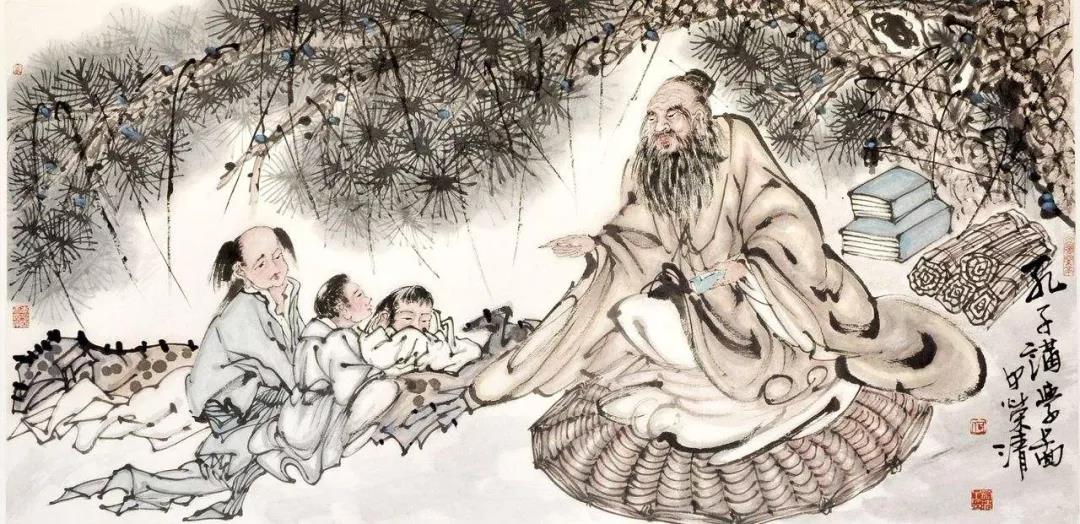

孔子的人才思想

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。孔子不仅是一位伟大的教育家,而且是一位重要的人才学家。其开拓性的人才思想在中国历史上占有思想源头的重要地位,他的不少论述,对于在今天社会主义条件下的识人用人仍具有启示作用。

孔子论人才标准

孔子说:“才难”,就是“人才难得”之意。不过,在那个时代,一般称人才为“贤”、“贤才”。孔子认为人才的标准是“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”(《论语·述而》)这里讲的道、德、仁属于品行范畴,而艺则指的是礼乐射御书数等技能。他还说:“士不可以不弘毅,任重而道远。任以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《论语·泰伯》)

孔子为人们树立的人才现实标杆是颜回。他说:“回也,其心三月(长期)不违仁,其余则日月至焉而已矣。”“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《论语·雍也》)

孔子的识才方法

孔子认为,贤才与小人不是那么容易辨别的。要注意小人的伪装与掩饰。一防“巧言令色”(《论语·学而》),二防“足恭(十足的恭顺)”(《论语·公冶长》),三防“色装”“匿怨”(《论语·先进》、《论语·公冶长》)。孔子提供给人们的考察方法是“听其言而观其行”(《论语·公冶长》)。具体有三条:“视其所以,观其所由,察其所安”(看其所交结的朋友是谁,看他达到目的的途径如何,看其安心于什么,不安心于什么)。

孔子的学生子贡曾问他,假如考察某个人,乡里人都说他好(皆好之),他就是个好人吗?孔子回答说:“不能说他就是好人”;子贡又问假如乡里人都说他坏,他就是坏人吗?孔子回答说“也不能就说他这个人坏。”子贡说,那我就不明白了。孔子说,如果乡里的善人都说他好,坏人都说他不好,那他就是一个好人了!(《论语·子路》)

孔子论人才面试之陷阱

在孔子所处的时代,由于科学知识的短缺,不少人从人的相貌与言谈来对人做出判断。孔子不同意这种肤浅的看法,结合自己的阅人实践说:“以貌取人,失之子羽;以言取人,失之宰予。”(《论语》)这是最早的关于辨别人人存在陷阱的论述。荀子专门写有《非相》篇,认为“相形不如论心,论心不如择术。”他还举例说,卫灵公有个臣子叫公孙吕,此人身长七尺,面长三尺,脸宽三寸,怪模怪样,然而却“名动天下”;楚国的孙叔敖头发短少,左手长,右手短,身体低于车前横木,“而以楚霸”。但是,以貌取人的错误的人才观,至今影响仍在。

孔子的人才分类思想

孔子把人才分为两个大类,一类是正面的,一类是负面的。正面的有圣人、善人、成人(完善无缺)、士、君子;负面的是愚人和小人。其中,君子是通过量才而用的社会主体;小人则是重点防范的对象。小人的特点是“怀惠”(逐利)、“穷斯滥”(为了摆脱困境,什么手段都用的出来)、“比而不周”(拉帮结派,不是为了团结,而是互相厮杀),由于“小人之过也必文”,常有“戚戚”忧愁之感。(《论语·述而》)

孔子的人才发现思想

孔子认为“十步之内,必有芳草”,人才是客观存在的,重要的是要善于发现。孔子的学生仲弓做了季氏的主管,问孔子怎么做才能发现人才,孔子说:“举而所知;尔所不知,人其舍诸?”意思是,推举你所了解的人,那些你所不了解的人,别人难道会让他们埋没吗?孔子之意在于启发仲弓,不能仅仅靠自己观察发现,还要依靠众人的力量,发现举荐人才。

孔子主张:对人才不要求全责备

孔子认为,一个人有过错是难免的。即使是圣人也是这样。因此,在举贤中“无求备于一人。”(《论语·微子》)“君子之过也,如日月之食焉;过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”这对于今天选人用人同样意义重大。比如,怎么看待管仲?孔子对管仲的为人是有看法的。但是,当他的弟子批评管仲“不仁”(桓公杀公子纠)的时候,孔子则公正地说:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣!岂若匹夫匹妇之为谅(守着小信小节)也,自经(自杀)于沟渎而莫之知也。”

反对“世卿世禄”旧制度,主张“学而优则仕”

在孔子所处的年代,君权血缘世袭、卿大夫世袭爵禄的现象很普遍。那些凭借血缘关系而执掌大权的人,世袭富贵,不学无术,穷凶极恶,征战不已。孔子认为,对那些无道的暴君,应该推翻他,而不该侍奉他,但是,用怎样的一种新的制度代替西周以来的这种过时的旧制度呢?他所说的“学而优则仕”就是在这样一种背景下高喊出来的一个革命性口号。孔子主张,无论贫贱富贵,不论籍贯出身,只要通过学习,具有真才实学,就可以从政济世安民。

孔子论人才成长规律

孔子论人才个体发展阶段。孔子认为人的一生,大致是这样发展过来的:“十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十从心所欲,不逾矩。”(《论语·为政》)从人才成长阶段看,立志成才的人,应该对自己有所约束。孔子还说过;“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”(《论语·季氏》)”这是关于人才个体发展阶段的精彩论述。

孔子提出的成才过程的几个规律。专门研究中国人才思想的李树喜与朱耀廷认为,孔子对于人才个体之成才,提出了以下规律:(1)欲速则不达。(《论语.子路》)(2)小不忍则乱大谋。(《论语·卫灵公》)(3)工欲善其事,必先利其器。(同上)(4)不要功亏一篑。(《论语.子罕》)(孟子:掘井九轫而不汲泉)

孔子人才思想评析

(1)“学而优则仕”对中国社会的负面影响。(2)“唯女子与小人为难养也”是什么意思?(3)“内举不避亲”辨析。(“善哉,祁黄羊之为也!外举不避仇,内举不避亲。祁黄羊可谓公矣!”《吕氏春秋·去私》)(4)试析“君子避世”说(《论语·宪政》)“有道则见,无道则隐。”(《论语·泰伯》)(5)试析“唯上知与下愚不移”(《论语·阳货》)

首页

首页 政务

政务

资讯

资讯 工程

工程

访谈

访谈 服务

服务

专题

专题 视频

视频 地市

地市 指南

指南 互动

互动